情熱の赤と忠実や清潔を表した白いラインが目を引くバスが、新宿や渋谷などの主要駅から、東は東京都稲城市、南は神奈川県横浜市という広大なエリアをくまなく走り、交通インフラとして首都圏の人々の生活を支え続ける小田急バス。その小田急バスが新たに手掛けた不動産開発、賃貸住宅が注目を集めています。小田急バス株式会社 不動産ソリューション部長 下村さんと課長 中山さんにお話をお伺いしました。

- 取材協力:hocco、惣菜スタンドsoil

小田急バスが見出した地域の課題と最適解。注目を集める「hocco」とは

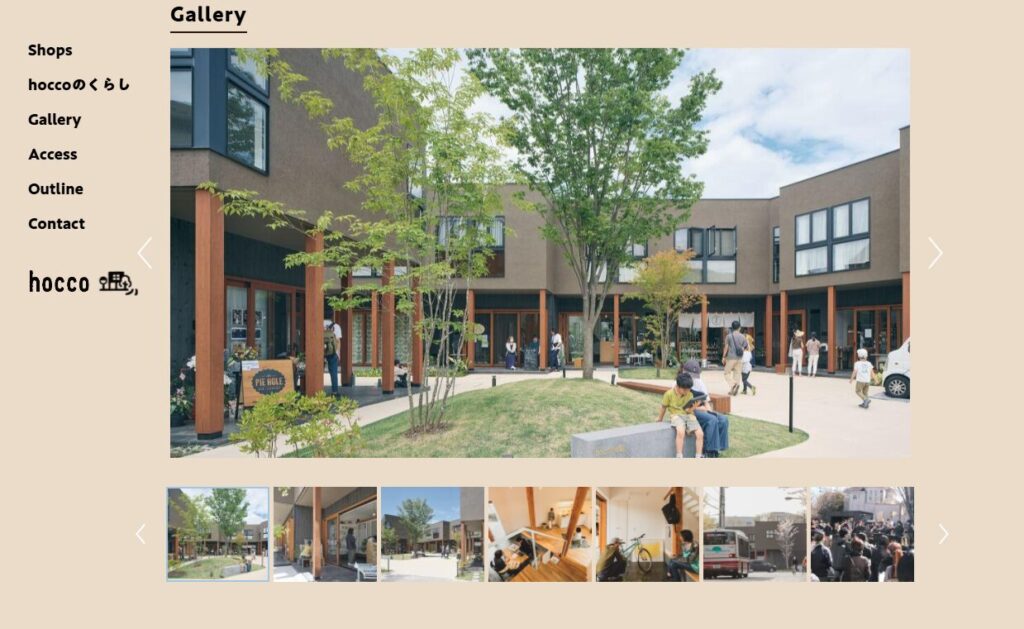

JR中央線武蔵境駅からバスで約12分。桜堤上水端「hocco」に到着します。駅間を結ぶ路線や循環ルートが一般的な路線バスですが、都心部では珍しい折返場が終点となっています。

その折返場に隣接する1,525㎡の敷地に、13戸が連なった長屋式の木造2階建ての建物が、小田急バスが開発したhoccoです。2021年10月に開業した賃貸不動産を含む複合施設です。

武蔵野市は、10.98㎢というコンパクトな面積の中に、大手企業の本社や複数の大学、吉祥寺という商業地域も抱える人気の行政区分です。市内でもっとも西側にあるJR武蔵境駅と住宅地が広がる桜堤を往復するこのバス路線は、桜堤団地(旧日本住宅公団、現UR都市機構)の開設以来60年を超えて、運行し続ける歴史あるルート。その終点にhoccoがあります。

場所は、江戸時代の初期に開発された玉川上水がすぐ近くを流れる東京都武蔵野市桜堤2丁目。周辺は、マンションや戸建ての家屋などが多い住宅街となっており、敷地は「第一種低層住居専用地域」に該当。住環境を優先する用途地域ゆえ、店舗などを容易に開発することができません。

そのような場所に、hoccoが誕生して間もなく丸4年が経過します。開発の背景と開業後の取り組みについてお伺いしました。

今回、小田急バスの不動産ソリューション部の下村さんと中山さんにお話をお伺いする場所として、hoccoで24年3月からお店を営む総菜スタンド「soil」様を利用させていただきました。

私たちは、自社所有の不動産物件を主に賃貸し、その収益で、会社の経営に貢献しています。もともとこの場所には当社の運営する月極駐車場があり、安定した収益を得ていたのですが、より積極的に地域に貢献できるような小田急バスらしい不動産開発が出来ないだろうか、という問題意識を以前から抱えていました。2018年頃から、この場所でどのような開発が出来るだろうかと、周辺の調査を行いながら具体的な検討をはじめました。(下村さん)

人口は多いものの、住民の交流の場となるお店やスペースが少ないことから、住人どうしの接点が生まれにくい印象がありました。当時、社外から有識者が招かれて行われる「小田急マーケティング研究会」という小田急グループの勉強会に参加しており、hoccoの素案となる計画を発表したところ、評価されたということもあり、具体化してゆくきっかけとなりました。(中山さん)

hoccoは、住宅や店舗物件を、リノベーションによって価値を高める建築設計に定評がある株式会社ブルースタジオさま(以下、BS社)をパートナーに迎えて、開発、そして運営を行っていると伺いました。BS社とは、どのようなご縁があったのでしょうか。

小田急線座間駅前にある小田急電鉄の旧社宅を改修して賃貸住宅とした「ホシノタニ団地」というプロジェクトがありまして、その後弊社で抱える築古の物件(※)のリノベーションをBS社に相談したのが、はじまりでした。(下村さん)

※自社所有の集合住宅物件(旧バスガイド社員寮兼賃貸アパート)を各室ごとに改装し、リブランディングした「宮前アパートメント」など

既存の小田急バスさまの所有物件でのお仕事を通じて、BS社との信頼関係が生まれ、リノベーションから発展して新規開発に繋がっていったのですね。

「なりわい賃貸」というコンセプトは、どのように生まれたのでしょうか?

もともと小田急バスの折返場に隣接する月極駐車場だった場所に、13戸の賃貸住宅を開発しました。そのうち5戸は、建物入口に10㎡程度の土間を用意し、小商いが出来る住宅兼店舗物件「なりわい賃貸」というコンセプトで、入居希望者が後を絶ちません。敷地内には、入居者と地域住人との交流を育むスペースや、モビリティーハブとなるMaaS(Mobility as a Service)機能も有しています。

このようなコミュニティーとモビリティーを組み合わせたユニークな開発事例となったhoccoは、テレビや新聞、WEBなど数多くのメディアで紹介され、省庁や地方自治体などの行政機関、不動産関連だけでなく様々な企業からの視察や問い合わせも多いそうです。

「なりわい賃貸」というコンセプトは、どのようにして生まれたのでしょうか?

BS社と具体的な開発計画を検討してゆくなかで、周辺に手軽に利用できる商店が少ないこと、近隣住民とのコミュニティーの受け皿となるようなスペースが少ないことに着目し、その両方に貢献できるようにと考えて、コンセプトが決まってゆきました。この地域は「第一種低層住居専用地域」に定められている用途地域のため、開発には制限があります。大きな商業施設や行列のできるようなお店は作れません。建築基準法により、一つの建物の中で、50㎡以下、且つ建物の面積の1/2未満の面積であれば商業を営む店舗とすることができるという規制緩和を利用し、一戸当たり土間の部分10㎡で「生業(なりわい)」的なお店が出来る物件を5戸用意し、hoccoの建物全体で50㎡に収めました。(下村さん)

50㎡のお店を一つ作るのではなく、10㎡という極狭のお店を5つ。中庭的なスペースをぐるりと囲むような長屋づくりの建物は、共有スペースにゆとりがあり、どこかコーポラティブハウスのような趣を感じさせます。借主の目線で見れば、住みやすさや気軽に小商いをはじめられる魅力を感じますが、貸主の目線で考えると戸数を増やしたり、住民向けの駐車場として貸し出したりと収益の最大化を目指すのが、賃貸不動産業としてはセオリーではないのでしょうか。

当社はもともと「武蔵野乗合自動車株式会社」という社名からスタートしており、武蔵野三鷹地区は小田急バスとして一番古くから走っているエリアの一つです。創業の地であるこの地域に貢献できる開発をしようということもあり、このような「なりわい賃貸」というコンセプトをBS社と作り上げてゆきました。(中山さん)

まず地域への貢献を考えて生まれたのが「なりわい賃貸」なんですね。

小田急マーケティング研究会で評価された素案を基に、BS社と具体的な開発計画を立ててゆく過程で、収益性だけを優先させずに、地域社会への貢献を重視することが明確となってゆきます。路線バスが主たる事業である小田急バスとしての経営判断、計画実行に向けた投資、実行の合意形成は、スムーズだったのでしょうか。

判断の時期がコロナ禍の初期であり、投資のタイミングとして会社が慎重になった時期でもありました。役員会議の場などで何度も丁寧に、かつ計画の有用性を「楽しそう」に説明をして会社の理解に繋げてゆきました。(中山さん)

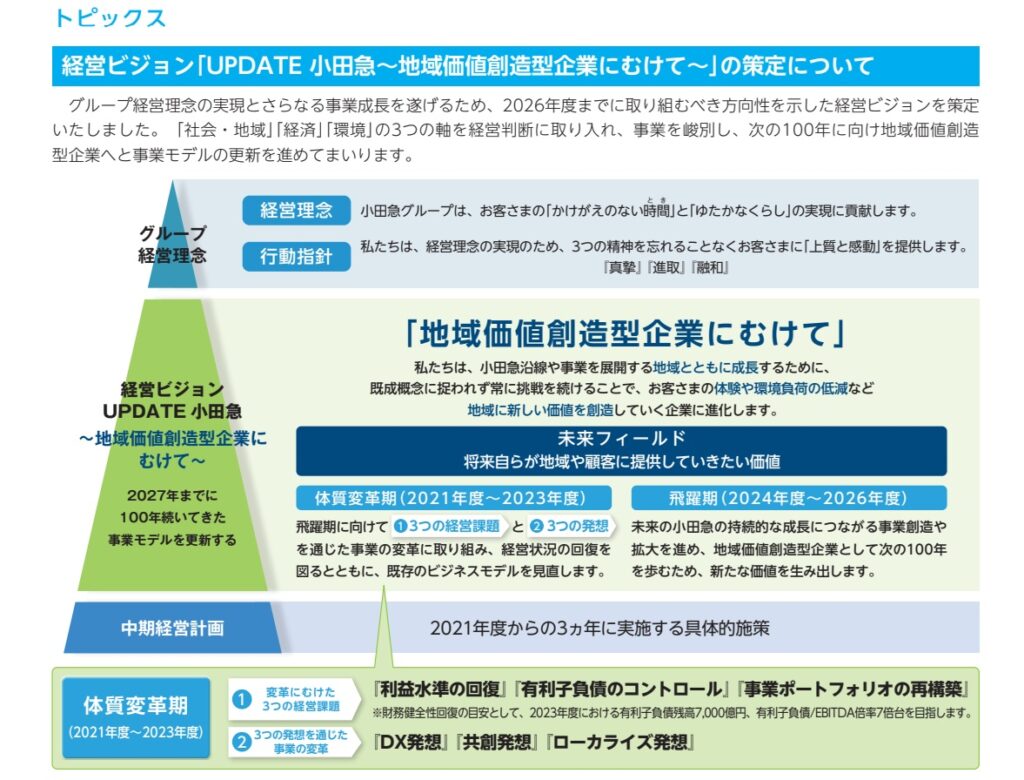

小田急グループの経営ビジョン「UPDATE 小田急~地域価値創造企業にむけて~」の策定も計画推進の大きな後ろ盾になりました。同年、「小田急バスビジョン2031」人の心に寄り添う、地域の総合移動サービス提供企業へも当社としての10年ビジョンとして掲げました。地域に密着した小田急バスならではの開発をhoccoで実現し、路線バスが通る地域一帯の価値をしっかりと創造してゆくことが大切だという認識で、プロジェクトを推進しました。もちろん収益性も踏まえて、事業化しています。(下村さん)

13戸のうち5戸を占める「なりわい賃貸」を含め、hoccoは開業以来満室が続く人気物件となっています。駅近くなどの繁華街でのお店を開業するのとは異なる価値もあるようです。

地元の方を中心に来店してくださっています。週末には、hoccoを目的に訪れ、お店巡りをして、このカウンターで食べたり飲んだりする時間を楽しまれる遠方からのお客さんも多いですよ(soil 土井さん)

生業(なりわい)という言葉の通り、まず生活があり、無理せずに小商いが継続できるお店の営業スタイルは、個人経営のお店がほとんどだった昭和までは一般的な光景でしたが、令和では新鮮に映ります。いわゆる商業エリアで、忙しくお店を切り盛りするのとは異なるhoccoの雰囲気は、高揚感よりも安心感を感じます。

現在hoccoには、soilの他にも、パンと焼菓子のお店「ラトリエ ド ナチュール」や、アメリカンな手作りパイとコーヒーの専門店「パイホール小金井公園」など個性豊かな5店舗が、それぞれのペースで営業されています。

hoccoの入居者さん、特になりわい賃貸の店舗を兼ねた物件の入居者さんは地域の顔となる方々です。コミュニティーへの参加意識の高い方々に入居していただいています。他の自社物件の賃貸契約で、直接お客さまとお会いすることはありませんが、hoccoでは、必ずお会いし、地域との関わり方などをしっかりと共有させてもらったうえで、契約を結んでいます。(下村さん)

通常、店舗用賃貸物件の契約時には、家賃の何倍もの保証料を納めるのが一般的ですが、hoccoのなりわい賃貸は、高額な保証金は不要で、借主の負担は最小限です。気負わずに小さなお店をはじめてみたいという方、お店を通じて地域の人々と関わりを持ちたいという気持ちをお持ちの方には、打ってつけの物件であることは間違いありません。

一方で、地域コミュニティーのハブとして、お店さまが果たす役割の大きさを、借主である店主さまが認識し、入居を決めていることが、hoccoがコミュニティーを育む場所として、地域に定着してきているポイントのようです。

入居者だけでなく地域住民も利用できる多様な交通手段を用意。MaaSがコミュニティーハブとして機能するhocco

hoccoのもう一つの特徴は、モビリティーハブとしての機能です。折返場の周辺には、シェアサイクルやシェアカーをはじめ、電動キックボードや電動バイクの用意も。入居者に限らず、近隣住民も、それぞれサービスに申し込めば、いつでも気軽に利用できるようになっています。

少し離れたスーパーへの買い物など、生活のちょっとした足として有効活用されています。

他にも宅配荷物の受け取りロッカーもあり、帰宅が遅い方や置き配では不安という周辺住民のニーズに対して、利用が増えているそうです。

先ほどのグループの経営ビジョン「地域価値創造企業にむけて」の中でも、具体的な取り組みとしてMaaSを挙げています。hoccoでは、初期の計画段階から、入居者だけでなく、近隣の住民の利便性にも貢献できるMaaSのサービスとして、シェアカーやシェアサイクルなどのマイクロモビリティを検討していました。路線バスの折返場が「モビリティーハブ」となることで、周辺の住民に新しい価値の提供が実現しました(下村さん)

マイクロモビリティとは、自動車よりコンパクトな1人~2人が乗車できる電動車両のこと。hocco入居者さまには、小田急バスやこれらのマイクロモビリティをお得に利用できる特典もあり、日常的に利用されている方が多いそうです。また近隣の住民にとっても、バス以外の手段として、シェアカーからシェアサイクルまで多岐にわたる交通の選択肢が近くにあるのは、QOLの向上に貢献しそうです。

偶然、シェアサイクルを返却に来た方が、hoccoのお店で買い物をしている様子が見えました。

ご近所の方がシェアサイクルを使って出かけた帰りに、hoccoのお店に立ち寄るような行動が生まれています。(下村さん)

複数の小さなお店が顔となる「コミュニティー」とバスを含めたMaaSが担う「モビリティー」が組み合わされた日常が、hoccoではしっかりと定着していることが分かりました。「コミュニティー」と「モビリティー」による相乗効果が、生まれているようです。

hoccoのお店たちと近隣住民で育むコミュニティー。街に活気を生む、ほどよい賑わい感。

桜堤周辺は、都心部へのアクセスも良好で、周辺には公園や畑などの長閑な風景もあり、住環境として人気の地域です。

老朽化が進んでいた桜堤団地の一部は、2010年以降に民間のマンションへの建て替えが進み1,000戸を超える分譲マンションに生まれ変わりました。子育て世代も多く生活している一方、以前からの住人とは、同じ地域に暮らしていながらも、交流する機会が限られていたと言います。

そのような課題への取り組みとして、hoccoの各お店の営業にとどまらず、毎月第4日曜日には独自のマルシェイベント「hoccoの日曜市」を開催しているそうです。

hoccoでお店を営む5店舗はもちろんのこと、周辺の農家さんが新鮮な野菜を販売したり、近隣にお住いの作家さんが手作りした雑貨を販売したり、他にもプロのカメラマンさんによる撮影など、近隣で生活する方々の出店も増え、新しい賑わいや交流が生まれているとのこと。

hoccoの店主さんたちが運営側として主体的に動きながら、近隣にお住いの方々はお客さんとして足を運ぶだけでなく、出店者として参加したり、イベント運営を手伝ってくださったりと、横のつながりも生まれ、地域のコミュニティーの場として根付きはじめているそうです。

小田急バスの車体のカラーのように情熱と冷静さを持ち合わせながらも、時に冗談も交え、お話を聞かせていただきました。

開業から間もなく4年。バスの折返場と月極駐車場だった場所は、hoccoに生まれ変わって、しっかりと地域価値を創造しはじめています。イベントの定期開催など、小田急バスはどのように関わっているのでしょうか?

店主の皆さんが地域の顔として活動してくださっているので、大きなイベント時も基本的にはお店の皆さんにお任せしている部分が大きいです。例えば、お願いしていたキッチンカーが急に来れなくなった時なども、お店の方が、知り合いに連絡して代りのキッチンカーを手配してくれたこともありました。皆さん主体的に、楽しみながら対応してくださっています。私たち小田急バスは、基本的にお膳立てに徹し、仕組み化までお手伝いする伴走者としてサポートしています。(下村さん)

最近は、店主様発信の自発的なイベント、新しい動きもたくさん出てきています。先週金曜は、パイホール小金井公園さんによる「Night Pie Hole」という夕方からの催しに、多くのお客さまが訪れていました。soilさんなど複数の店舗さんで一緒にお客さんを出迎え、お子さま連れも多く来場し、賑わっていました。(中山さん)

地域と関わりを持つことに前向きなhoccoの店主さんを借主に迎え、小田急バスの付かず離れずのしっかりとしたサポートから生まれた信頼関係があるからこそ、定期的なイベントも持続可能な催しとして継続しているようです。

最後に、hoccoという地域の課題解決と地域価値創造を掲げた新しい不動産開発を経験して感じたことをお伺いしました。

計画したこの場所が形になったのはもちろん嬉しいことですが、地域や入居者の方々と一緒にこの場所を作りあげることを通して、皆さんとのつながりが生まれて、場所として発展してゆく実感が大きな手ごたえとなりました。不動産ソリューション部の仕事としても一般的な賃貸不動産の賃貸業務では経験できないような仕事も多いのですが、部内の皆も地域と関わることにやりがいを感じながら仕事をしています。

本業である路線バスの運転手をはじめとする社員の意識の変化を感じることもありますし、新規採用の応募者などもhoccoをきっかけに小田急バスに興味を持ち、応募してくださる学生さんもいて、嬉しく思っています。(中山さん)

小田急バスは、2025年春に、「コミュニティー」と「モビリティー」に、さらに「防災・共助」をコンセプトに加えた新しい複合施設「meedo(みいど)」を調布市内のバス折返場に開業しました。防災を考えて新たに井戸を新たに掘ったり、コミュニティーの機能としてシェアキッチン設備を設けたりとhoccoのコンセプトをさらに発展させたプロジェクトです。なりわい住戸の他に、商業色を強めたあきない住戸も用意し、より地域の賑わいづくりにつながるよう工夫も凝らしました。

生活と小さな商いを一緒に実現できる場所は、現代社会ではなかなか見つけることができない特別な場所です。お店の経営が成り立つ環境があり、その地域のコミュニティーに参加しながら、生活と小さな商いを楽しむことができる暮らし。そんな視点でもhoccoやmeedoは、多くの人を惹きつけているように感じます。その魅力を現地で体験してみてはいかがでしょうか。

取材日:2025年6月19日

一部写真提供:小田急バス株式会社