発足以来の夢、47年の悲願を達成しJ1への昇格を果たしたプロサッカークラブ、FC町田ゼルビア。2018年10月に株式会社サイバーエージェントにグループ入りし、青森山田高校サッカー部を日本有数の強豪校に育てた黒田剛氏を22年末に監督に迎え、就任一年目でJ2優勝。J1初シーズンとなった24年は、名門クラブを抑え3位という素晴らしい成績を残しました。そして今年、25年もリーグ中盤を迎え上位争いを繰り広げています。歴史を紐解けば、1977年に町田市内で発足した「FC町田」という少年サッカーチームを母体とする地域密着のクラブです。同クラブJ2時代の2018年から地域振興のフィールドを担う野村卓也さんにお話をお伺いしました。

大きな窓からは全面天然芝の練習グラウンド、三輪緑山ベースが見えます。

地域振興部をもつFC町田ゼルビアが考える、地域振興活動の意義

FC町田ゼルビア(株式会社ゼルビア)には、地域振興部があると伺いました。野村様がクラブの地域振興業務に携わるようになった経緯を教えてください。

以前は横浜にあるサッカーチームで働いていましたが、もともと町田市南つくしの出身ということと、地域振興に関わる業務でお誘いいただきまして、2018年2月に株式会社ゼルビアに入社しました。私が入社する以前は営業活動などと地域振興の業務は兼務だったそうですが、地域振興課を立ち上げてまして、私がはじめて専任として着任しました。23年シーズンにJ2優勝、J1昇格というきっかけもあり、改めて地域を大切にしているというメッセージをしっかりと打ち出してゆこうということで、2024年にマーケティング部から独立し、地域振興部となりました。(野村さん)

地域振興部では、日頃どのような業務を行っているのでしょうか。

現在部内には私も含めて4人の社員がおりまして、クラブの理念を体現する役割を担う地域活動を行っています。クラブとして年間700回以上の活動を行っており、地域振興部を中心に全社で取り組んでいます。

例えば、先日のホームゲームの際には、町田市環境資源部さまと協力してマイボトルを持参したサポーターの方に麦茶を提供する「マイボトルキャンペーン」を実施したり、ごみ拾いやビーチクリーンに取り組むNPO法人「海さくら」さんと協働し、ホームゲーム終了後に町田GIONスタジアムがある野津田公園の清掃活動をLEADS TO THE OCEANプロジェクトとして実施しました。当日は、子どもたちを含む82名のサポーターにご参加いただきました。

また、市内にあるデイサービスの利用者さんにクラブハウスにお越しいただき交流会を実施したり、クラブハウスまでのウォーキングイベントなども定期的に開催しています。今日は、市内の介護施設の職員さんを招いて、座談会を行います。介護の現場の課題を共有するという企画で、今回はじめて実施します。 スポーツやサッカーなどクラブが得意としていることだけでなく、地域に関わることを、対象や世代を問わず取り組んでいます。

ゲーム後の清掃活動などクラブやホームゲームの運営に直接かかわることに限らず、地域の高齢者の方々や、介護職員さんとのコミュニケーションなど、多岐にわたる活動をされているとは驚きです。

そもそもプロサッカークラブが、地域連携や地域振興を行う理由は何でしょうか?FC町田ゼルビアが、主体的に地域と関わる理由を教えてください。

サッカークラブとしてサッカーだけやっていれば良いという考え方であれば、そもそもプロサッカークラブである必要もなく、この地域にいる必要もないのかも知れません。どこでもサッカーはできるものなので。

町田発祥のプロサッカーチームのアイデンティティと、FC町田ゼルビアというクラブの存在意義を、しっかりと地域の方々に感じてもらうためには、地域活動は注力すべき意義があると、クラブ関係者の皆が思っているところです。

地域に根付くクラブとして、地域振興活動は必須であるという強い意志を感じます。入社以前からの地域振興活動を引き継ぎ、活動を本格化させていた現在どのように感じていますか?

地域活動を行う上でも、プロサッカークラブとしての強みはあるのですが、一方で弱みがあることも事実です。地域の課題に対して、クラブの力だけでは解決できないようなこともあり、ともに活動してくださる個人や団体、企業などステークスホルダーの方々と行動してゆくことが大切だと感じています。同じ目標に向かって共に活動してゆくことで、ムーブメントも大きくなってゆくように思います。

活動をしながら感じるのは、そういった熱い想いをお持ちの方々との出会いに恵まれていること、同じ目線で、地域の課題解決というゴールに向けて一緒に活動してゆく機会が多いことが、クラブが享受している大きなメリットだと感じています。

クラブが直面する地域での課題解決や地域振興ではなく、クラブと地域は共同体という前提で、活動を展開していらっしゃるそうです。クラブ単独ではなく、法人個人を問わず地域の方々と一緒に前へ進もうという力強さ、リーダーシップを感じます。

J2からJ1へ。クラブとしても法人としても大きく変化し続ける中、地域の方々との距離感は変わりませんか?

2018年10月に株式会社サイバーエージェントのグループ入りし、2023年シーズンにJ2優勝、J1昇格を決めるという短期間での加速、変化はFC町田ゼルビアの特徴でもあると思っています。「町田を世界へ」というビジョンとクラブ理念の二つの概念は、チームとしてだけではなく、法人としても大事にして活動しています。

選手の入れ替わりなども含めシーズンごとに変化し、進化し続けるチームに対して、応援してくださる新しいサポーターも増えています。ビジョンとクラブ理念を大事する活動を、以前と変わらない熱量で継続すること、さらに発展させることが、長い間クラブを支えてくださっていた地域の方々に対するクラブの姿勢であり、そこに共感してくださる方も多いようです。

町田市内の少年サッカーチームからスタートし、半世紀近い年月をかけてJ1へ昇格したクラブの躍進。この劇的な進化は、クラブ単独で成し遂げたのではなく、ホームタウン町田市と一緒に実現してきたというクラブの自負を感じます。

地域と密接に関わることが強さの源泉となっている欧州の名門クラブを彷彿とさせる行動力。Jリーグも新しい時代を迎えているように感じます。

FC町田ゼルビアらしい、ユニークな活動がありましたら教えてください。

クラブ理念を体現するものとして、ホームゲーム終了後に「ふれあいサッカー」を実施しています。当日ゲームに出場していた選手と、未来ある子どもたちがスタジアムの同じピッチでボールを蹴るというものです。先日の鹿島アントラーズ戦(第21節)の日も、あれだけのハードなゲーム後でも、先発として出場していた谷 晃生選手、菊池 流帆選手らが子どもたちとピッチで楽しくボールを蹴っています。選手たちもクラブの想いに共感し賛同してくれて、一緒になって取り組んでくれています。

クラブとして加速、変化してゆくことはありつつも、このような活動を通じて、軸となる大事な部分は変わらないということを、しっかりと伝えてゆきたいです。

ピッチに立つだけでも貴重な経験なのに、先ほどまでゲームに出場していた選手たちと直にボールを蹴りあうことができるなんて。子どもたちに、どれほどのインパクトを与えることでしょう。ホームゲーム終了後に、ほぼ毎回開催しているのが、FC町田ゼルビアの凄さです。

FC町田ゼルビアが掲げるクラブ理念とは?

試合後の選手も参加する「ふれあいサッカー」を定期的に開催できることは、選手を含むチームサイドと運営の結びつきの強さを表しているようです。お話しに何度も出てくる「クラブ理念」とは、具体的にはどのような内容なのでしょうか?

3つあります。町田という地域の発展に貢献できるクラブであること。次に、次代を担う子どもたちの健全な育成と夢の創造に貢献すること。この二つがあるからこそ、地域の方々が私たちクラブを誇りに思ってもらえるだろうということで、町田市民が誇れるクラブであること。この3つがクラブ理念であり、同時にこのクラブの特色だと思っています。

年間700回程度実施している地域振興活動の中でも、子どもたちを訪問する活動が最も多く注力しています。出前サッカーとして、市内の幼稚園や保育園を訪問して開催するサッカー教室をはじめ、小学校、中学校、高校や学童を訪問して、体育の時間にサッカーをすることもありますし、キャリア教育授業を行わせていただくようなこともあります。あとは、クラブハウスに社会科見学として、学年単位でお越しいただくこともあります。

クラブの成り立ちもジュニアチームだったということもあり、クラブ理念の一つに、地域の子どもたちの育成というものを掲げていますので、大切にしている活動です。町田サッカー協会のトレーニングセンターにもコーチの派遣や、親会社のサイバーエージェント社からはゴールポストの寄贈やユニフォームの提供なども行っています。

子どもたちだけでなく地域の高齢者とも積極的に関わるFC町田ゼルビア

また、子どもたちに限らず、冒頭でも紹介した通り、地域の高齢者の方々を対象とした取り組みも加速しているようです。

サントリーウエルネス株式会社さんとJリーグで行っているBe supporters(サポーターになろう!)という活動に、FC町田ゼルビアも21年から参加しています。

介護施設で「サポートされる側」の入居者さんが、Jリーグのチームを「サポートする側」になろうという企画なのですが、高齢者の方々とFC町田ゼルビアが接点を持つことで、生活のモチベーション作りのお手伝いをする活動です。

当初はクラブ向けの応援メッセージをしたためてもらう「エール」の書き込みからスタートし、施設でのパブリックビューイングも実施しました。その後、試合会場を訪れてみたいという声も出てきまして、取り組みが発展しています。選手のプレイを生で見る、試合会場を訪れるという目標を達成するために、スタジアム内の階段を登れるようにと、日頃のトレーニングを頑張ったり、入居者さんの日々の生活にもよい影響が出ているそうです。

このような活動は当初、以前からお付き合いのある介護施設様と行っていたのですが、熱量をお持ちの職員さんが他の介護施設様に紹介してくださって、町田市内の複数の介護施設に飛び火して、活動の幅が大きくなってきています。

高齢化社会を迎えつつある国内において、クラブが地域の高齢者の方々と積極的に関わることは、ご本人やご家族、各施設などのサービス提供者といった当事者だけでなく、地域全体としても大きな意味や価値が生まれてきそうです。

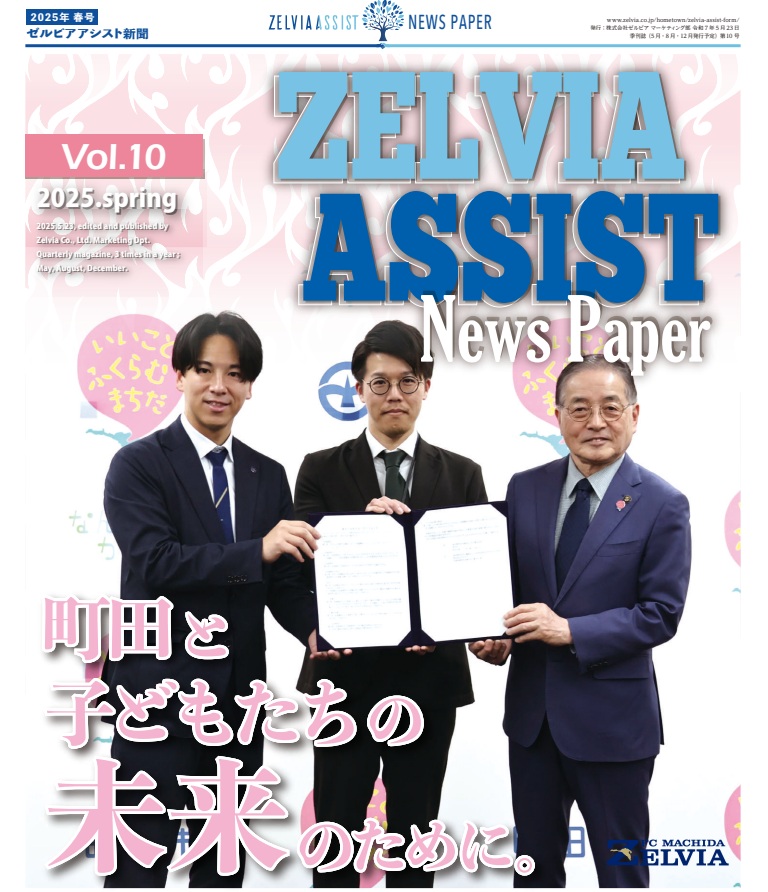

協働・地域貢献プラットフォームZELVIA ASSIST(ゼルビアアシスト)とは?

子どもから高齢者の方々まで幅広い世代を対象に、教育から健康や福祉などいろいろなテーマで地域振興活動を実施されていることが理解できました。これらの地域振興活動については、地域の法人さまや個人事業主さまとの協力関係、連携もあるそうですね。地域振興のプラットフォームと位置付けている、ZELVIA ASSIST(ゼルビアアシスト)について、教えてください。

ゼルビアアシストは、FC町田ゼルビアとともに実現していく「街づくりへのアシスト」として地域の皆さんにご参加いただく協働・地域貢献プラットフォームです。主に「街づくり」「子ども」「環境」「健康」「福祉」というテーマにおいて、地域の皆さんと一緒に、協働しながらホームタウン活動を行っています。

例えば年に4回、小学生を対象にホームゲームの無料招待を実施しています。これはゼルビアアシストにご協賛いただき開催しています。また各イベント時には、ゼルビアアシストに登録される法人さまや個人事業主の方に講師をお願いすることもあり、それぞれお持ちの強みを発揮していただくこともあり、協働も積極的に行っています。

ZELVIA ASSIST(ゼルビアアシスト) に加盟している市内のお店も多いとのこと

地域活動をするうえで、クラブとしての強み、ゼルビアだからこそできることも大切ですが、クラブ外の地域のいろんな人たちと連携することでより、強く打ち出せるようになると感じています。地域の企業、個人事業主の方々にも参加しやすい協賛費用で、現在300を超える方々にご支援いただいております。長期的に関係性を継続していただきたいと考えています。

主に個人の方向けのオフィシャルファンクラブ「クラブゼルビスタ」のプラチナ会員の年会費よりは高額ながら、クラブを応援するだけでなく、クラブとともに町田をより良い街にしてゆこうという参加志向型のプログラムが、ZELVIA ASSIST(ゼルビアアシスト)とのこと。クラブ理念に共感し、ゼルビアとともに地域で活動したいと考える法人や個人事業主さんは、ぜひ参加を検討されてみてはいかがでしょうか。

地域振興も「ハードワーク」で前進!現在抱える課題と今後の展望について

1階には選手のジムやメディカルルームなどの設備が整っています。

プレースタイルを「ハードワーク」と表現されることが多いFC町田ゼルビア。年間700回という地域振興活動も質、量ともにハードワークの賜物と言えるかと思いますが、活動を重ねてきた今、感じている課題はありますか?

私たちクラブだけが、自分たちの想いだけで走ってゆくのではなく、地元の人たちからも、ゼルビアと一緒に地域の課題を解決したい、活動をともにしたいという人々が増えてゆくことが望ましいと考えています。そういった意味でも、より多くの市民の方々に、クラブが取り組んでいる様々な地域振興活動を、より知っていただきたいと感じ、発信力を高めてゆきたいと日々考えています。

リーグ戦であれば独走状態は喜ばしいことですが、地域振興活動において独走することは、独りよがりであり、自社都合の地域振興という、何も解決せず、改善も生まれない結果となりそうです。地域の方々と活動を共にすることを重要視していると、野村さんは言います。

日々、地域振興の活動を行いながら、クラブの存在意義を強く感じてくださっている地域の方々が増えている実感があります。クラブは町田にとってなくてはならないものでありたいですし、クラブは町田市を家族のような近しい関係であると思っています。

多数掲出されるクラブのポスター

時として厳しいご意見やお声をいただくこともありますが、そういった率直なお声があるからこそ、私たちクラブスタッフの成長にも繋がり、また新たなクラブの強さにもつながってゆくのだと思います。そのような地域との関係性の中で育まれたものこそが、大きな力や価値となって、チームに、そして再び地域に還元されるだろうと考え、今後も大切にしてゆきたいところです。

地域の方々と共創で地域振興に取り組むことは、プロサッカークラブだからこそ実現可能なことかも知れません。しかし国内のプロサッカークラブをはじめ、他種目のプロスポーツチームでも、ここまで真摯に地域と向き合い、日頃から行動を継続している事例も少ないのではないでしょうか。

野村さんが、クラブで地域振興業務に携われて7年目を迎えました。どのような気持ちで、現在業務に取り組まれているのでしょうか。

プロサッカークラブの職員、スタッフは、シーズン中は毎週勝った、負けたという、勝負事の喜びや興奮があります。それに加え、私たち地域振興部は、クラブが大切にしている地域への想いが地域の方々に届いたと感じた時や、地域活動を共に行い何かを達成した時の嬉しさも、また格別です。活動しながら地域の皆さんといろんな喜びを共有できることが、何よりものやりがいとなっています。

クラブ理念に直結する地域振興活動を年間700回もの頻度で実践するFC町田ゼルビア。その中心となり、社内外をとりまとめ活動を推進する同社の地域振興部。

地域の少年サッカークラブからスタートし、47年という歳月をかけJ1昇格という夢を実現させたFC町田ゼルビア。同クラブは、「町田を世界へ」というチャレンジングなビジョンを掲げています。地域との絆、地域振興活動が糧となり、この大きなビジョンも、必ずや成し遂げてしまうのでしょう。

地域をおもんばかる熱量と行動力は、町田市民が羨ましくなるほど。地域とともに発展しつづける、FC町田ゼルビアから、ますます目が離せません。一緒に応援しましょう!

取材日:2025年6月23日