「過疎」という言葉が生まれたと言われる島根県ご出身で、ローカルジャーナリストとして活動される田中輝美さん。2017年に上梓された「関係人口をつくる」では、島根県が先駆的に行っていた「関係人口」政策の実例を中心に、移住とも観光とも異なる都心と地方の人々の関わり方を紹介しました。現在は島根県立大学 地域政策学科にて指導にもあたられている田中さんに、地方から見た「関係人口」の現在地、また地元の鉄道廃線も一つのきっかけとなったという新しい取り組み、「美又共存同栄ハウス」について伺いました。前編に続く、後編です。

実は、大の鉄道好きとしての顔を併せもっている田中さん。全国のJR全路線に乗車したことがあるそうで、「すごいぞ! 関西ローカル鉄道物語」など鉄道に関連した書籍も出版されています。ご自身も学生時代によく利用していたという地元の路線、JR三江線が2018年3月末で廃線となり、大きなショックを受けたと言います。

ものすごい喪失感というか悲しくて。大きな流れの中でしょうがなかったかもと言い聞かせてはいるんですが、あの時味わった、一度失ったものはもう戻らないという感覚は忘れられません。もう二度と同じような想いをしたくないと思いました。

生活インフラとして利用していた路線が無くなること。移りゆく時代の中で、「地域に普通にあったモノ」が目の前から無くなってしまうことは、これからの時代、鉄道に限らず増えてくることは避けることができないでしょう。でも、その現実を受け入れることは、便益の喪失以上に、精神的なダメージが大きいことを田中さんのお話から感じます。

田中さんのおばあさんのお家があったという中山間地域の美又地区。幼少のころは祖母と手を繋ぎながら、農協の支所として使われていた、この建物へ通ったことを覚えているそうです。久しぶりにこの地を訪れた時に、この建物が空き家となっていることを知った田中さん。ふと三江線が廃線となったときの感情を思い出し、この建物を遺したいと動き出します。

地域のシンボルでもあった建物なんです。放っておいたら、解体が始まってしまうかもしれない。もう三江線の廃線の時と同じような喪失感には耐えられないと思いました。先人が積み重ねてきた時間や歴史があって、今の地域が現れている。だとすると、地域の先人たちが建て使い続けたこの建物がなくなってしまったら、もはや同じ美又ではなくなってしまうと思ったんです。

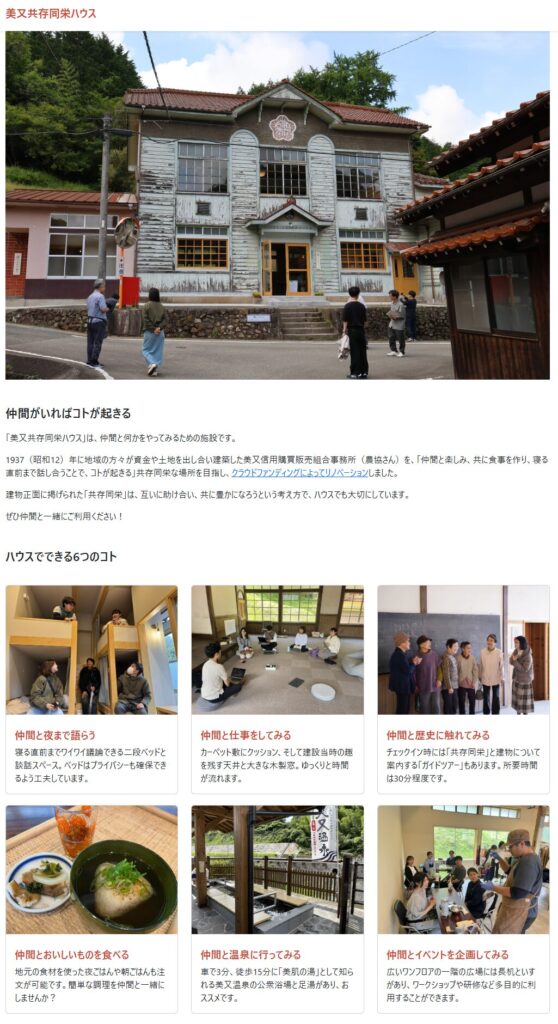

美又共存同栄ハウスの1階広場は土間スタイルのお洒落な空間が広がっています。広いスペースではワークショップや講座の会場としても利用されていいます。

田中さんは、遊休資産となっていたこの昭和12年築の古い建物を購入して保存、活用してゆく方向に動き出します。もともと農協の婦人部で活発に活動されていたおばあさまの頃からの関係性があったことも功を奏し、不動産としての購入ができることに。

当初は個人としての購入も検討していたそうですが、自身も長年理事をつとめる一般社団法人・日本ジャーナリスト教育センター(JCEJ)の仲間も賛同し、事業主体として携わることが決定。お一人ではなく、長く一緒に活動を行ってきたJCEJの仲間たちと、美又共存同栄ハウスを運営することになります。

地元の方を中心に多くの方の支持を受け、クラウドファンディングも見事成功。購入と改修を経て、2024年3月に、「美又共存同栄ハウス」を無事にオープンさせました。

もともとは、みんなでこの地域を発展させるために力を合わせようって、地域で組合をつくって建てたそうなんです。商品の売り買いだけじゃなくて、お金を貸したりするような「信用」をベースにした取引もしていました。当時は同じような建物が全国に作られていて、その時の全国共通のキャッチコピーが「共存同栄」だったそうなんです。この建物を受け継ぐってことは、土地の文脈も受け継ぐってことだから、やっぱり共存同栄という言葉を大事にしないといけないなと思って、名称として引き継ぐことにしました。

このような素敵な言葉が、昭和初期の日本にはあったんですね。国も個人も自己の利益を優先させることが多いように感じる現代に、まもなく築90年を迎えた建物といっしょに蘇り、再び希望の言葉として継承されることでしょう。

ジャーナリストの仕事では、自分で対象を決めて出かけていくから、自分で選択しています。でも場所の運営は、思いがけないものが向うから飛び込んでくるから、めちゃくちゃ面白いなぁと感じています。

と、間も無く開業から1年を迎える美又共存同栄ハウスについて楽しそうに話す田中さん。地域内外から利用者が訪れ、いろいろな使い方が始まっているそうです。先日開催された、地域と関りをもちたいという関係人口の入門者の方を対象にした交流会において、田中さんのゼミに参加される生徒さんの発表内容が秀逸だったと教えてくださりました。

地域で一緒にやってきたことを発表してくれたんですけど、「巻き込まれ力が大事です」と話していて、ちょっと感動したんです。巻き込もうってするよりも、まず巻き込まれてみたら楽しいよ、と。そして地域で活動することは、実はそんなにハードル高くないよって。自分から一歩踏み出した経験を等身大の言葉で話してくれました。

教育者として、学生の成長を実感した喜びと、生徒さんのお話がこれから関係人口となる方々の背中を押せたという嬉しさを同時に感じられたのではないでしょうか。

美又共存同栄ハウスを、場作りという新しい試み、ひとつの挑戦とも捉えているという田中さん。そして、この場所を「大きな表現の一つ」とも考えているそうです。

私、ジャーナリストの仕事として発信よりも記録の方が好きなんです。記録することも、すごく大事だと思っていて、この場所も地域の記録であり、記憶でもあるんですよね。この建物をなくして地域づくりをすることに、意味があるのでしょうか。やっぱり先人の想いとか活動の歴史を含めた記録、記憶、全部詰まってこの場所があるわけじゃないですか。それを活かすことこそが地域づくりだろうなって思います。

実際に、田中さんのゼミ生や有志の学生さんらを中心に、地域の方向けのお便りも編集、発行するような活動もされていらっしゃるそうです。

建物に宿る先人たちの想いや記憶を保持しながら、これからの地域づくりの中心的な場所として、場が媒体となって、地域の人と外の人が有機的に繋がりながら、この場が育まれてゆくことが目に浮かぶようです。これは確かに、大きな表現とも言えますね。

建物として残すだけではなく、この先も長く活かされ続けられることを願い、オープン前の改修とリノベーションでは、現代的な使いやすさを求めたそうです。外観の意匠は出来るだけ手を加えずに、天井や壁など傷んでいた部分はしっかりと修復し、リノベーションによって建物内のデザインや機能も大きく変化しました。

梁も見える高い天井、大きな窓から差し込む採光もたっぷりの居心地のよい空間が出迎えてくれます。1階は、講座やワークショップ、イベントなど多目的に使える広場となっており、2階は座学をはじめ、ミーティングやワーケーション的な仕事にもつかえる講堂となっています。2段ベッドがある寝台エリアも併設され、最大10名が宿泊することもできます。1階のキッチンも利用できるので、企業や学生の合宿やイベントなどでの利用も多いそうです。(学生料金の設定があるのも良心的ですね)

なお、近くには江戸時代末期から続く名湯「美又温泉」は、美肌の湯として有名です。仲間とともにじっくりと対話をしたり、作業をしたりと濃厚な時間を過ごした後に、温泉で汗を流す。日本海の美味しい海の幸や近隣で採れた新鮮な野菜などを使って皆で料理をして食べる。美又ならではの、仲間と過ごす最高の時間を持つことができそうです。

最後に、関係人口の実践の場として、共存同栄ハウスに期待することを伺いました。

この建物の思い出を聞いたときに「ここに来ればみんなに会えた」と住民がおっしゃっていたことが、印象に残っています。ここに来ればみんなに会える、そんな場として甦っていくといいですね。そして、仲間ができる場所でもありたいです。仲間もなかなか作りにくい時代だから、でも何かを一緒にやってみることで仲間もできるし、仲間ができるから何かをやってみることもできる。信頼関係があれば、いろんなことが生まれるんです。仲間を作るための施設であり、仲間ができれば結果としてコトは起こっていくから。

共存同栄ハウスは「仲間がいればコトが起きる」を掲げています。まず共存があって、そして一緒に栄える。それは関係人口における都市側と地方側の人々が仲間となって信頼関係を築くからこそ生まれてくるコトの力強さ、その可能性と本質的には同じよう感じます。

地方の人も都市の人も、それぞれの課題を補い合って楽しく生きる人が増えるということが、いい社会になると思っています。一人でできることは少ないから、まずはやっぱり信頼できる仲間づくりからですね。

今回は、執筆や大学のお仕事でお忙しい年の瀬に、約1時間にわたり美又共存同栄ハウスにて、インタビューをさせていただきました。新聞記者の時代から、人口減少による変化が顕在化した地元を不安と希望の両方の視点で観察し、記録と発信を続けてきた田中さん。その田中さんの周りには、世代も地域も問わず、たくさんの仲間がいて、いろいろな活動(コト)を一緒に進めていらっしゃることが分かりました。

当日は株式会社小田急エージェンシーの関連プロジェクト、若者と地域の心地よい関係を研究する「ゆるさとLabo」でもご協力いただきました東海大学文化社会学部広報メディア学科 河井孝仁教授にもご同席いただきました。河井さんは、美又共存同栄ハウスの運営する一般社団法人・日本ジャーナリスト教育センター(JCEJ)のフェローでもいらっしゃいます。

関係人口創出に課題を抱える自治体のご担当者さまをはじめ、関係人口として地方とのかかわりを模索している法人や個人の方、共存同栄ハウスでの合宿や勉強会などを考えてみてはいかがでしょうか。仲間と美又を訪れれば、新しいコトが始まるかも知れませんよ。

取材日:2024年12月20日